第11期キックオフミーティングを「いいオフィス豊見城」で開催しました

去る10月20日(金)、弊社第11期(2023年10月〜)のキックオフミーティングを開催しました。 場所は豊見城市にある「いいオフィス豊見城」です。 MEGAドン・キホーテの6Fにあるのですが、とても居心地の良いスペースで、多くの方が利用していました。 私たちはその中にあるレンタル会議室へ。 この日、都合で現地参加できないメンバーはリモートで参加しました。 また逆に、ふだん本土でリモートワーク中のエンジニアが今回は現地参加、久しぶりに元気な姿を見ることができました。 いつものように赤ちゃん2名も参加です♪ 当日のプログラム。 参加者全員が前期の振り返りと、今期の方針を話しました。 今期のキックオフで特に際立っていたのが、20代メンバーの発表でした。 この仕事を通じて、自分が何を実現しようとしているのか?が明確に伝わってくるとても良い内容で、少なからずジンとくるものがありました。恐らく他のベテランメンバーも同じように感じていたのではないでしょうか。 各メンバーからの発表の後は、毎年恒例のお楽しみビンゴ大会へ! 商品はほぼ全て商品券でしたが、下3つは飴玉、チョコレート、うまい棒という、これまた恒例のパターンです。 ちなみに昨年の商品はこちらです↓↓↓ 1位 旅行券 or Amazonギフト券 2位 AppleWatch or アンドロイドスマートウォッチ 3位 カタログギフト 4位 電動歯ブラシ 5位 石垣牛/請福セット 6位 ちゅらマルシェ商品 7位 Amazonギフト券 8位 Amazonギフト券 9位 Amazonギフト券 10位 高級歯磨き粉 11位 のど飴 12位 うまい棒 13位 お菓子 昨年うまい棒だった執行役員の崎山、今年は一等賞を仕留めました♪ そうしてビンゴ大会で盛り上がった後は、みんなで「サザンビーチホテル&リゾート沖縄」に移動。 キックオフミーティングにリモート参加していたエンジニアメンバー数名も加わって、みんなで飲み放題・食べ放題のバーベキューを楽しみました。 日々の業務は新しいチャレンジの連続で決して容易ではありませんが、20代社員の成長にも支えられ、無事に第11期のスタートを迎えられたことに感謝いたします。 [...]

当社竹富町オフィス/西表島シェアオフィス「The Blue Office – IRIOMOTE -」の開設につきまして

当社は2015年から2018年にかけて沖縄県八重山郡竹富町における移住定住促進支援に取り組む中、シェアオフィス「パイヌシマシェア」の運営を通じ、同施設を活用したテレワークの取り組みで成果を上げてまいりました。 そしてこのたび当社は、当施設を完全自主運営とすることで、かねてからの目標であった離島地域の就業機会創出における助成金等に頼らない自走化の第一歩をスタートいたしました。 【施設名】 The Blue Office - IRIOMOTE -(ザ・ブルーオフィス イリオモテ) 【住所】 沖縄県八重山郡竹富町字南風見201-120(仲間港(大原港)より徒歩3分) 【電話番号】 070-5271-9824(株式会社ブルー・オーシャン沖縄) 【機能】 1.当社竹富町オフィス 2.竹富町における当社テレワーク事業の拠点 3.シェアオフィスサービス 【シェアオフィスサービスについて】 開館時間 : 12時~18時(土日祝祭日は閉館) 利用料 : おひとりさま1日につき一律300円となります 全24席 エアコン完備 コンセント利用可能 WiFi利用可能 会議やイベント開催を目的とした占有利用も可能(要ご予約) ※不定期に閉館する場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 ※詳しくは「The Blue Office [...]

営業および技術営業メンバーのインタビューページを公開しました

このたび当社メンバーのインタビューページを公開いたしました。 本日公開の第一弾は、営業担当の松田と技術営業担当の宮里へのインタビューとなっております。 インタビューを通じて当社社員の業務に対する想いや人となりをお感じ頂ければ幸いです。 以下のリンクよりぜひご覧下さい。 https://boo-oki.com/interview/

【地方創生/地域活性化ブログ】沖縄の離島でのテレワーク運営5年目でわかったこと

崎山です。以前、「ICTによる離島振興を考えた場合、なにかを生み出す基盤を作らなければならない」という主旨のことをこのブログに書きました。 当社で運営している離島テレワークプラットフォームはまさにその基盤として、様々な人がパソコンを使って都市部の仕事を請け負い、報酬を得るサイクルが回っています。人材育成から報酬を得るまでの期間を凝縮し、これまでは公費を使ってその営みのベースを構築しましたが、今年度からは自社による民間主導の基盤としてさらにワーカーや業務規模の拡大を目指しています。 ここまで4年以上かかったわけですが、一言でまとめれば、まさにトライ&エラーの積み重ねだったと言えます。必要と思われるものの中にどれだけ不要なものがあるか、不要と考えていたことを捨てては拾い、捨てては拾いでようやく軌道に乗ったといったところでしょうか。ここではこの4年間の営みで得た気づきについて述べてみたいと思います。 1. スキルを得られれば働けるし皆ハッピーになるだろうという思い違い 当社は2015年、総務省の「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」に採択された沖縄県竹富町において、在宅コールセンターオペレーター育成を実施しました。日本最大級のISP(インターネット・サービス・プロバイダ)事業者と契約をしている顧客からの電話による質問を在宅で受けて一次対応をするといった業務で、自分の好きな時間、好きな量で仕事が自宅のパソコンを使ってできるというものです。 ヘッドセットを着用し、システムにログオンすると在宅コールセンターオペレーターとしての業務が開始できます。オペレーター育成はITに関わる技術的知識を得るための教育と、実際に受け答えをトレーニングするといったカリキュラムで、半年ほどの時間を要します。 この業務のメリットは、やはりコールセンターオペレーターのスキルを持つことで単価の高い仕事を受けられることと、働く時間に関してはほとんど縛りがなく、自分のペースで仕事ができることです。当初はこのサイクルでテレワーカーを増やしていく予定でした。 ところが、時間が経つにつれ、テレワーカーひとりひとりの業務に参加する時間が徐々に減っていき、ついには自宅のパソコンの前に座らなくなるテレワーカーが増えていったのです。 2. テレワークは孤独 そこで、オペレーター業務を個人事業主として受託しているテレワーカーの皆さんに話を訊きました。わかったことは主に次の通りです。 この世界(IT)は日進月歩であり、常に新しい技術をアップデートしないと業務ができない。 育成で得たスキルだけでは業務ができず、業務以外の知識習得に時間を取られる。 都会からのんびり暮らすために島に移住したが、クレームの電話を受けるたびに都会暮らしと変わらない感覚になってしまう。 相談できる人がいない。会社だと仲間と話し合うことができるが、孤独を感じる。 テレワーカーを育成して、ISPと個人事業主として契約を結べば、我々の仕事は終わりだと思っていた私はかなりの衝撃を受けましたし、自分自身の考えが甘かったことを痛感しました。 3. 離島だけにある課題 普通の町でテレワーカーを募集した場合、恐らく数百名、数千名の希望者を募ることは難しくはないと思います。その場合は、業務スキル・サービスレベルを標準化し、そのハードルを超えた希望者へ育成→業務を委託するという流れになると思います。 普通の町は隣の町と陸でつながっています。いくらでも人は集まるでしょう。しかし、離島の場合、島の中だけで完結させなければなりません。希望者の絶対数が少ない中、例えば30名の希望者に標準化を押し付けた場合、最終的には2,3人ほどしかテレワーカー創出ができなかった、という状況になりかねません。 4. 標準化をやめて徹底的に属人化する 事業を継続して2年が経った頃、運営方針を一気に逆に変えました。30名ひとりひとりの持っているスキル、性格、生活スタイルを運営側である我々が徹底的に把握し、「ひとりひとりに仕事を併せる」という考え方にしたのです。 これは、「人が少ないからこそできること」という逆転の発想による方針です。 都会は標準化、僻地は属人化、ハードルは設けず、誰でも仕事ができる。ただし、報酬は自分の能力に拠る、という今のスタイルになりました。 5. 誰でもできる安価な仕事から個人差があるキャリアパスを大事にする イラストが得意な方にロゴデザインの制作や、サイト制作にセンスがある方に企業のウェブサイト制作の依頼等、業務は多岐に渡ります。 「今のままでのんびり仕事がしたい」「もっと単価を上げたい」これら多様な望みに寄り添えることは、逆に離島でしかできないことかも知れません。 6. 地域経済循環力の向上が最終目的 沖縄のどの離島も企業数は多くはありません。そのため「企業に仕事を依頼する=島以外(地域外)の企業へ発注する」ということになります。テレワークで都市部の業務を受託し、外貨を得る力をつけても、地域でお金を回す力(地域循環力)がない限り、地域活性化はいつまで経っても絵に描いた餅のまま、ということになります。 島にテレワーカーが30人いる場合、この30人は仮想的な企業と見立てることができます。それも、一般の会社と違い、受託できる業務は多岐に渡ります。さらに、会社を経営するための経費が不要なので、発注単価が安い受け皿が地域にできることになり、結果として地域以外の企業に発注する数も減ります。スケールメリットのまさに逆の戦略とも言えます。 7. [...]

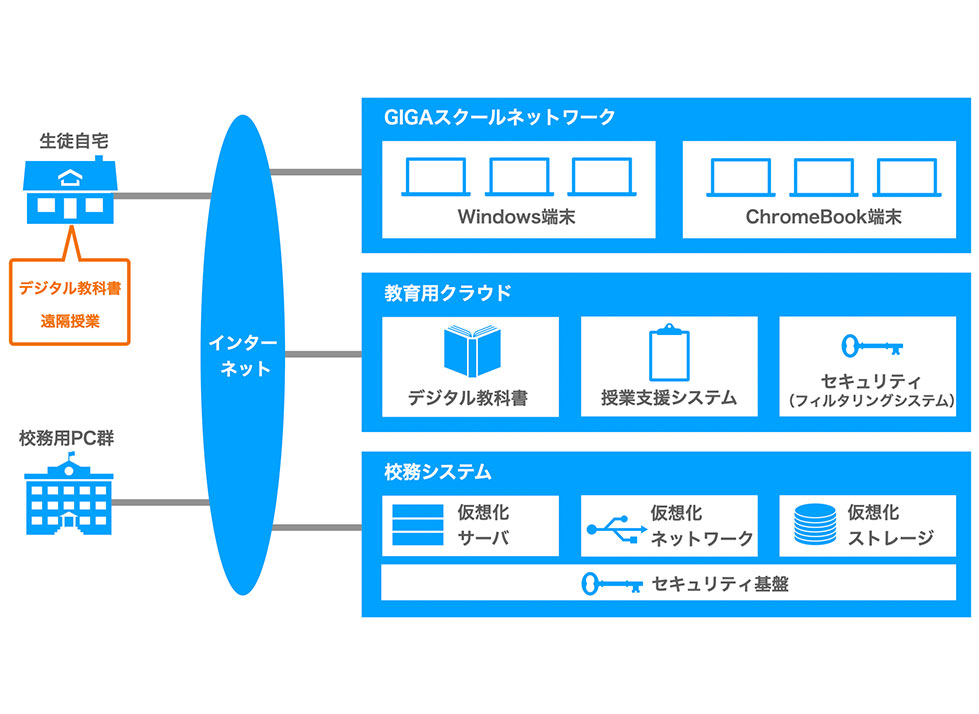

文教ソリューションご紹介ページを公開しました

このたび、弊社の文教ソリューションご紹介ページを公開いたしました。 https://boo-oki.com/education/ 弊社ではかねてより沖縄県内の複数の自治体さま向けに文教ソリューションを導入〜サポートしております。 文教ソリューションに関するご用命は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。 弊社ならではのICTコンサルティング力とシステムインテグレーション力を活かし、県内の多数の学校を日々支えております。

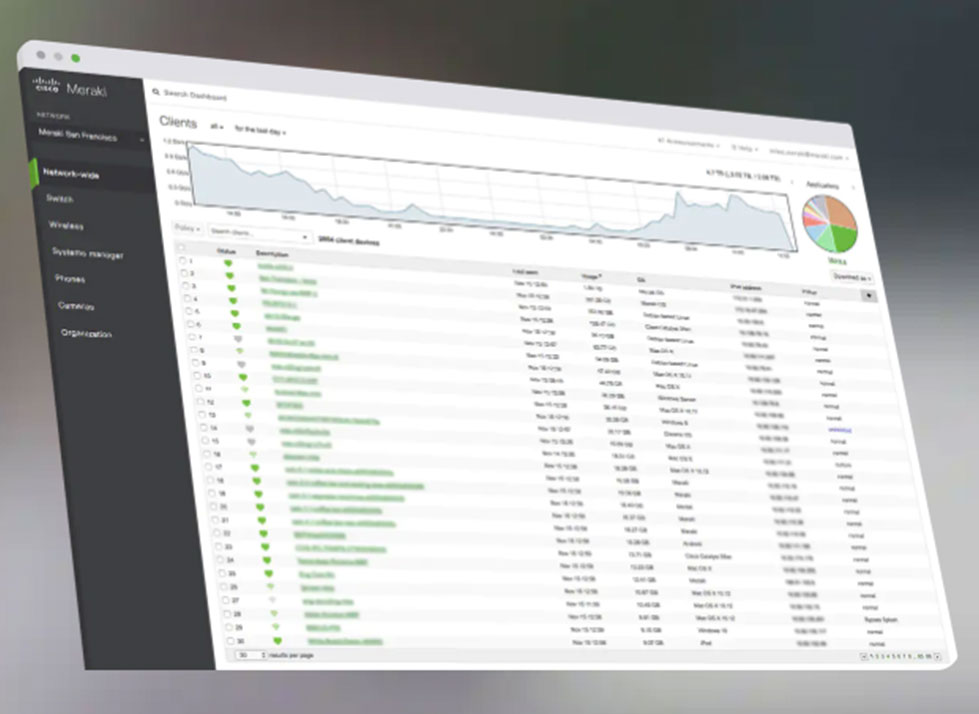

「Cisco Meraki」導入・設計サービスを提供開始

このたび弊社は「Cisco Meraki(シスコ メラキ)」の導入設計支援サービスを提供開始いたしました。 Cisco Merakiは、業界初となる企業/官公庁/文教向けのクラウドによるネットワーク管理ソリューションとなっております。 弊社では以後このソリューションを活用し、よりスピーディー、かつコストパフォーマンスに優れたネットワークの構築をご支援してまいります。 【導入実績】 県内パートナー様との協業の基、Cisco Merakiを沖縄県内の2つの文教向け、合計約80箇所に導入しております。 【参考ホームページ】 Cisco Meraki(シスコ メラキ)